হামীম কেফায়েত ।।

জ্যঁ পল সার্ত্রের এক ইহুদি ভাবশিষ্য এলি উইজেল। তার স্ত্রী মেরি, সন্তানসম্ভবা। সন্তানের পিতা হচ্ছেন জেনে খুবই আঁতকে উঠেছিলেন উইজেল। বিশদ আতঙ্কের সঙ্গে এক বৈঠকে বলে বসলেন, পৃথিবীটা তো শিশুর বাসযোগ্য নয়।

ঘটনাটি ত্রিশের দশকেরও অনেক পরের এবং ইউরোপীয়। অথচ ত্রিশের আগেই ইউরোপীয়রা ভেঙে পড়েছিল। ফ্যাসিবাদ তাদের কেবল অন্ধকারই বিলিয়ে আসছিল, আলো দেয়নি। সেই সময়টায় যারা আলোকে আলোই বলছিলেন এবং অন্ধকারকে অন্ধকার, তারা গড়ে তোলেন যুক্তফ্রন্ট। যুক্তি ও আদর্শে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট। কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এমনকি বুর্জোয়া শ্রেণীর সচেতন অংশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে- এটাই ছিল যুক্তফ্রন্টের লক্ষ্য ও আদর্শ। রাজপথনির্ভর এ সংগ্রামকে মন থেকেই স্বাগত জানিয়েছিলেন হাঙ্গেরির মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক জর্জ লুকাচ। তবে মার্কসবাদী হলেও লুকাচ ছিলেন ব্যতিক্রম। লাল-অধিকার-চিত্কারের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। অনেকটা ট্রটস্কীয় পন্থায় সবকিছু ভেবে ফিরতেন।

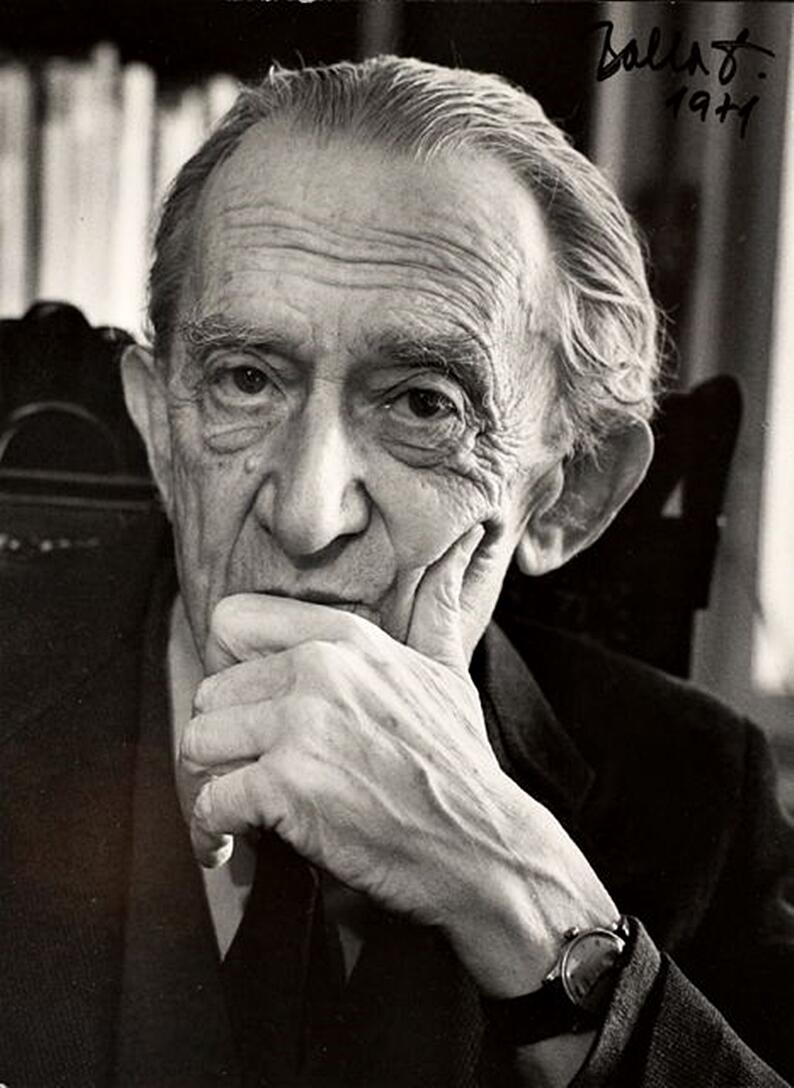

জর্জ লুকাচ : হাঙ্গেরির মার্ক্সবাদী ফিলোসফার। জন্ম : ১৩ এপ্রিল ১৮৮৫, মৃত্যু : ৪ জুন ১৯৭১

লুকাচের দৃষ্টি মূলত ছিল শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে। সমকালীন ব্যাপারগুলো, ঝামেলাগুলো, সঙ্কটগুলো এবং উত্তরণের রাজতোরণগুলো তিনি ভেবে নিতেন ভিন্নভাবে। অনেক অতীতে গিয়ে তিনি বাস্তবতার পৃষ্ঠা ওল্টাতেন। কিন্তু বর্তমানের আয়নায় ভবিষ্যতের বানোয়াট কথার ফুলঝুরি কখনও বিছিয়ে দেননি। জার্মান নাস্সিরা দাবি করত, ‘গ্যেটে বেঁচে থাকলে আমাদের পক্ষে থাকতেন’। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্যেটেকে বর্জন করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কারণ হিটলারের লোকজন যাকে নিজেদের মনে করে, তাকে বর্জন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল তারা। আবার তৃতীয় একটি দল গ্যেটে ও তার ওয়েইমার যুগকে আদর্শরূপে তুলে ধরে মানসিক দিক থেকে সেখানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানাত। যুক্তফ্রন্টের নেপথ্য অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে লুকাচ গ্যেটেকে এ ত্রিমুখী সিদ্ধান্ত থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। লুকাচ স্পষ্ট করে বারবার বলতেন, আমাদের অতীতকে সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত না করা গেলে ফ্যাসিবাদের পথ দীর্ঘতর হবে এবং এ দীর্ঘায়িত্বের পেছনে তিনি সাংঘর্ষিক একটি পৃথিবী দেখতে পেতেন।

তাদের ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমের বিশাল আবর্জনা সরাতে সময় লেগে যেতে পারে পঞ্চাশ বছর।

ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্টে গ্যেটের অবদান ও ঐতিহ্যকে স্থান দেয়া যায় কি-না, এ ব্যাপারে বিতর্কের অন্ত ছিল না। ব্যাপারটি নিয়ে বেশ গোলযোগও বেধে যায় নিজেদের মধ্যে। জর্জ লুকাচ ব্যাপারটি সামলাতে গিয়ে Studies in European Realism, Goethe and his Age, The Historical Novel ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। বইগুলো একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হলেও সাহিত্য সমালোচনারও বিশুদ্ধ পাঠ। তবে এই সাহিত্য সমালোচনাকে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও চিন্তাভাবনা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। যদিও পরবর্তী সময়ে এ লেখাগুলোই মাঠ পর্যায়ের অনেক বড় বড় বিপ্লবীকে তাত্ত্বিক নিশ্চয়তা দিয়েছিল। বিশ্ববিজ্ঞানের স্বর্ণশতাব্দী উনিশ শতকে বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিপ্লব এগিয়ে যায় অতীত নিয়ে লুকাচের এসব তত্ত্বে।

লুকাচের কাজগুলোতে এখন অনেকেই অনেক দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছেন বা পাচ্ছেন। তবে মহাকালই বাতলে দেবে লুকাচের সিদ্ধান্তের দুর্বলতা ও প্রতাপের দিকটি। তাহলে ফ্যাসিবাদবিরোধী মহাকালের কাছেই লুকাচের সিদ্ধান্তগুলোকে অর্পণ করা যেতে পারে। তবে এই মহাকালকে আমরা যদি ফ্যাসিবাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করতে না পারি, চড়-থাপ্পড় দিয়ে ফ্যাসিবাদকে না রোখা যায়, তবে লুকাচের কাছে আমরা নিশ্চিত ছোট হয়ে যাব। বড়ই অপদস্ত হয়ে দেখা দেবে আমাদের চেহারা ও শরীর। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রায় পৌনে শতাব্দীকাল আগের কিছু তত্ত্বাবলিকে এই ওবামেরিকান সময়ে হাজির করা কতটা যুক্তিযুক্ত, এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। রকমারির দিকটা সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যৌক্তিকতার দিকটাই হচ্ছে এই লেখার মূল না হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু লেখাটি দেশের বর্তমান সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে লেখা, সেহেতু এর গুরুত্বও পক্ষে-বিপক্ষে যাবে- এটাই স্বাভাবিক।

তারা কি ক্ষমতায় আগেও এসেছিল; ক’বার এসেছিল? এসে কী করেছে; আর যখন মেয়াদান্তে বিদায় নিয়েছে, তখনইবা কী করেছে?

উপরোক্ত ভূমিকার ভিত্তিতে লুকাচের যে তত্ত্বীয় রূপটি উন্মোচিত হয়, সে রূপ খুব বেশি প্রতাপান্বিত এবং পরাক্রম মনে হলেও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কিন্তু এটি লঘু পাপে গুরুদণ্ড জাতীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, লুকাচের দৃষ্টির আওতায় ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও ইতালি। এত বৃহত্ পরিসরকে সামনে রেখে লুকাচ যে থিওরি সেঁটেছেন, সেটা এই ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেটে কার্যকর করতে গেলে ক্ষতির দিকটা সামলানো যাবে তো? অবশ্য এ দেশের পরিস্থিতি লুকাচের সময়ের ইউরোপ থেকে অনেক বেশি বিক্ষত। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে- লুকাচের সক্রিয়তায় যুক্তফ্রন্টের ঢেউ ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছেনি। এর মানে এই নয় যে, ফ্যাসিবাদ তত্কালীন ভারতবর্ষকে আক্রান্ত করেনি। দৃষ্টিভঙ্গি, ক্ষেত্র ও প্রকোপ ভিন্নতর হওয়ার ফলেই ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। দক্ষিণ এশীয় কোনো বিবেচনায় নয়, বিবেচ্য ক্ষেত্র যখন বাংলাদেশ, তখন কিন্তু ফ্যাসিবাদের কালো ছায়া ঠিকই চোখে পড়ে। স্পষ্ট হয় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরই। স্বাধীনতার শুরু যুগ থেকেই আমাদের ক্ষতের সূচনা। সেই থেকে, এভাবে-ওইভাবে, দেশটা আর দেশের মানুষ ভেঙে পড়ছে। ভাঙন আর ভঙ্গুরতার মধ্যেই তবু বেঁচে আছে অনেক কোটি মানুষ। আর এখন আমরা যে সময়টা অতিক্রম করছি, মনে হচ্ছে, ভয়াল সঙ্কটের দীর্ঘপথেই আমরা পৌঁছে গেছি।

প্রায় চারদশক হয়ে এলো স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স। বড় কোনো পার্থিব অধিকারের জন্যই কিন্তু এতটা বছর অপেক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। বড় কোনো সিদ্ধান্তের জন্যও এতশত দিন অপেক্ষা করা চলে না। অথচ আমরা কিন্তু ঠিকই অর্ধশতাব্দীর বেশ কাছেই এসে গেছি। পুরোটা সময়ই এই দেশ অযাচিত, অহেতুক এবং সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্তের মধ্যেই হেঁটে চলেছে। বাকশাল, স্বৈরশাসন এবং ফ্যাসিবাদনির্ভর গণতন্ত্রেই আমাদের কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। বাজারমুখী কোনো শাসনই আমাদের উত্তরণ ঘটায়নি।

তবে একটি কথা, ক্ষমতাসীনরা দেশ-জাতিকে এক মেয়াদের পাঁচ বছরই হয়তো জ্বালাতন করবে। কিন্তু তাদের ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমের বিশাল আবর্জনা সরাতে সময় লেগে যেতে পারে পঞ্চাশ বছর। এহেন তীব্র সঙ্কট আরও তীব্রতর হবে, যদি আমরা একজন লুকাচের আবির্ভাব না ঘটাতে পারি। কারণ, ক্ষমতাসীনদের হাতে পুরোটাই এলোমেলো হয়ে গেছে আমাদের সব অতীত গৌরব। ঐতিহ্য ও গৌরবকে ফ্যাসিবাদী অপপ্রচার ও অপব্যাখ্যার কারাগার থেকে মুক্ত করে যার যার বৃত্তে আসীন না করতে পারলে ত্রিশের সেই যুক্তফ্রন্টের মতো আমরাও ফ্যাসবাদবিরোধিতায় নিশ্চিত দ্বিধায় পড়ে যাব।

ওই যে বললাম ভয়াল সঙ্কটের দীর্ঘপথ, এর রূপটা আসলে কী? কোনো দেশ ও জাতি যখন ভয়াল সঙ্কটের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হয়, তখন উত্তরণ-চিন্তার চেয়ে আক্রান্ত হওয়ার কারণের দিকে দৃষ্টি দেয়াটা একটু বেশি জরুরি বলে মনে হয়। প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার, এখন, এই সময়টাতে দেশটায় ক্ষমতাসীন কারা? এদের উদ্ভব কেমন করে, এদের পূর্বপুরুষ দেশের জন্য কী করেছে, কী করেনি; পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এরা কী আদব-কায়দা শিখেছে?

ধরা যাক, তারা বেয়াদবি শিখেছে, সেই বেয়াদবি কি সীমা লঙ্ঘন করেছে, নাকি করেনি? তারা কি ক্ষমতায় আগেও এসেছিল; ক’বার এসেছিল? এসে কী করেছে; আর যখন মেয়াদান্তে বিদায় নিয়েছে, তখনইবা কী করেছে? ইত্যাকার প্রশ্ন এবং এর উত্তরগুলো মানসিক জায়গা থেকে আমাদের একটি যুক্তফ্রন্টের দিকে ধাবিত করে। দেশের মানুষের মনেপ্রাণে ক্ষমতাসীনদের ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমের প্রতি ঘৃণার পাহাড় জমেছে। ইউরোপীয় সেই যুক্তফ্রন্টের মতো কোনো ঘোষণা উচ্চারিত না হলেও সময় কিন্তু এসে গেছে। ক্ষমতাসীনদের বড় একটি অংশের উপলব্ধিও ঠিক এমনি।

সৌজন্যে, দৈনিক আমার দেশ